7个你必须了解的行销心理学技巧

想节省时间?

用AI在几秒钟内总括这篇文章

1. 情感诉求:让他们感受一些东西

人们记住的是你如何让他们感受,而不仅仅是你说了什么。那些能触动情感的广告——无论是喜悦、怀旧,还是害怕错过的,都像珍珠奶茶中的珍珠卡住吸管一样,深深留在记忆中。

有一个泰国人寿保险的病毒式视频广告让人印象深刻:

《Unsung Hero》 是泰国人寿保险的广告,讲述了一位男子每天做着一些小善举的故事——帮助摊贩、喂养流浪狗、资助一位困境中的母亲。尽管没有人注意到他的行为,也未得到回报,他的善举却给他人带来了快乐,也给自己带来了充实感。广告以“相信善良”作为标语,打动人心,传递温暖和共鸣,并将这些正面情绪与品牌联系起来,建立了良好的口碑和长期的忠诚度。

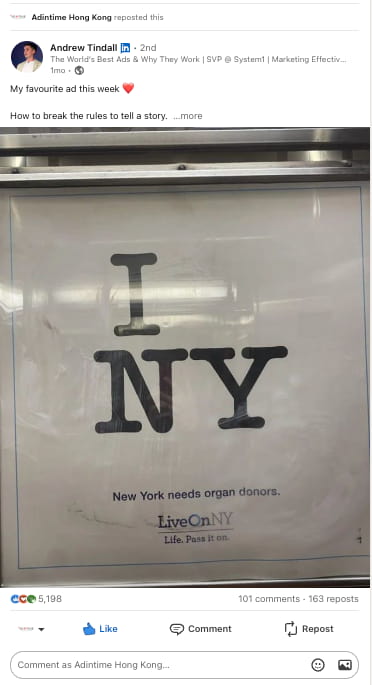

然而,并不是每种广告形式都能进行如此深入的故事叙述。但这并不意味着它不能同样有影响力。我们来看看这则 LinkedIn 上的户外广告范例:

广告中使用了众所周知的“I ❤️ NY”标志,这无疑吸引了观众的注意力。但正是那颗红心的缺失——象征着器官捐赠的需求——激起了观众的好奇心。这则广告非常简单:白色背景上的黑色文字,但“纽约需要器官捐赠者”的信息既难忘又有力,引发了好奇心和行动。

或许我们也可以看看香港本地的营销心理学范例:

乍一看,这似乎只是地铁灯箱中的一张普通电影海报,没什么特别的,对吧?但在这张特定的海报旁边,用粗体字提出了一个引人深思的问题:“你是否真正珍惜了每次与亲人告别的机会?”这个问题直击观众的情感,让他们在了解电影情节之前就对其主题产生了共鸣。这种情感上的触动远比任何普通的电影海报更令人难忘。

2. 社会证据:每个人都在做,你呢?

人类天性喜欢随大流——特别是在像香港这样联系紧密的城市。无论是 Instagram 网红还是顾客评论,人们更相信其他人的推荐,而非单纯华丽的营销文案。

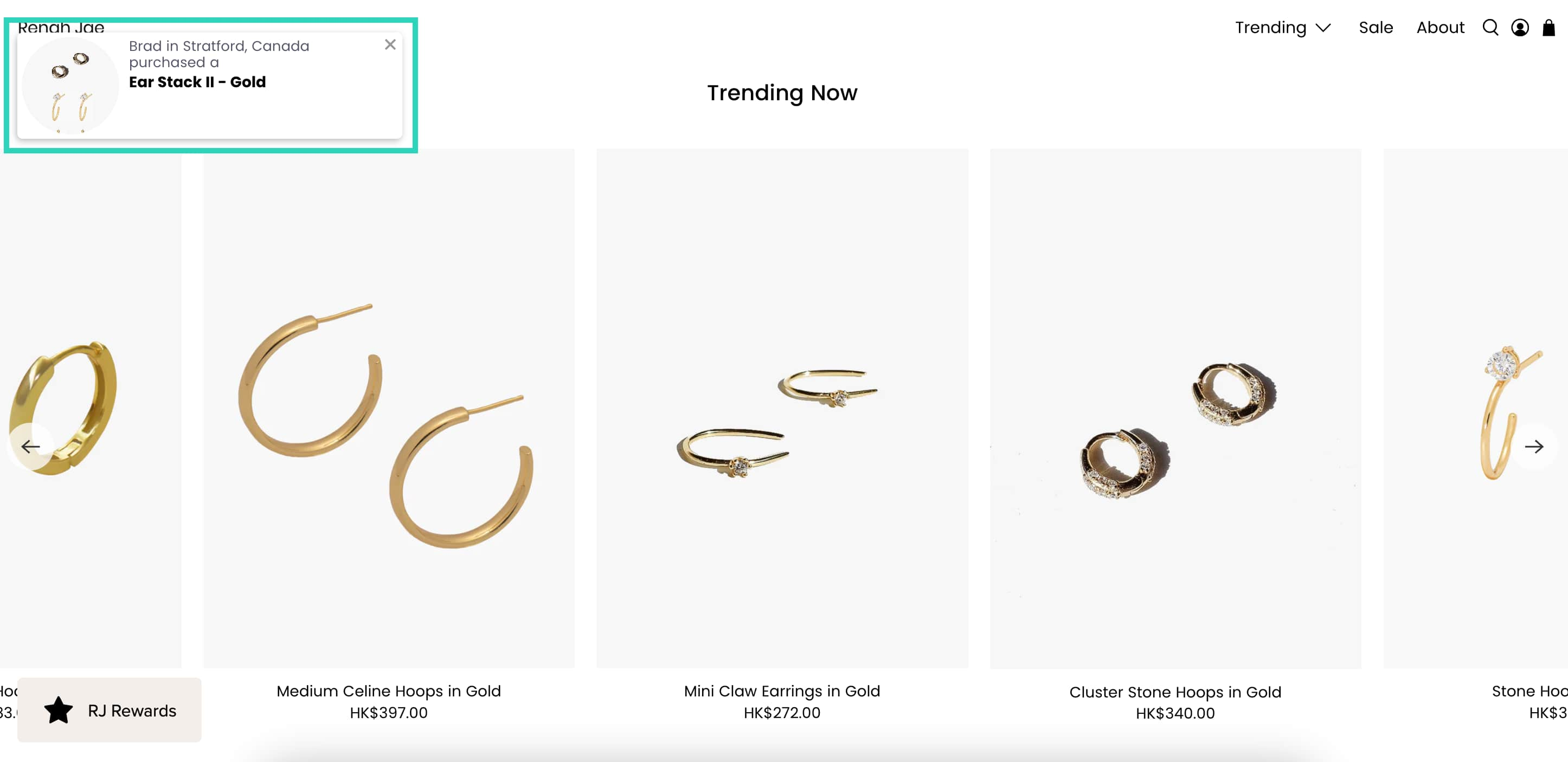

珠宝品牌 Renah Jae 巧妙地在其电商网站上运用了社会证据。在购物时,顾客会看到实时弹出通知,显示其他顾客刚刚购买了什么。这个简单的功能增加了一种紧迫感和灵感,潜移默化地鼓励访客下单点击“购买”按钮。

本地一个出色的社会证据范例可以在 Instagram 上看到:

Vission Bakery 位于中环,通过将网红合作与用户自制内容(如评价视频和部落格)结合,营造出成功的社会证据范例。这些真实的帖子展示了其招牌甜点和舒适氛围,不仅吸引了大批美食爱好者,还帮助其在不需大量广告支出的情况下提升人气。

3. 稀缺性与紧迫感:害怕错过的心理

限时优惠之所以有效,是因为没有人想错过好机会。加上一个倒数计时器、闪购通知,或是“仅剩 5 个名额”的提示,就能让消费者争相抢购。

当淘宝推出双 11 购物节时,你就知道热潮即将到来。折扣、倒计时——这简直是放大版的 FOMO(错失恐惧症)。

今年,这种倒数计时并不仅仅停留在网站上,它还延伸到了香港人的日常生活空间。许多地铁站被布置上了引人注目的促销物料。

来源: Shroffed

这种无处不在的广告创造了难以忽视的紧迫感。通过在香港人的日常通勤路上铺设广告,这次活动直接触及了害怕错过的营销心理 (FOMO marketing)。

倒数计时随处可见——在墙面, 灯箱,甚至地铁站地板上——提醒通勤者抓紧时间抢购最优惠的商品。广告的规模和重复性使消费者感觉到“其他人”早就参与其中,进一步推动他们快速行动,以免错过这一年一度的购物良机。

另一个经典的 FOMO 营销范例来自 Booking.com 的实时通知。当你浏览酒店时,你可能会看到这样的弹窗信息:

- “此价格仅剩 2 间房!”

- “目前有 15 人正在查看此物业!”

这些讯息营造了稀缺性和限时效应,让用户觉得需要迅速行动,否则可能错失良机。

4. 互惠原则:给予一些,收获更多

这是一个心理学妙招:当你免费送给人们一些东西时,他们会感到应该回报你。这就是为什么赠品和试用品特别奏效。

是否曾在购物时收到过化妆品店或百货公司的免费试用品?以 Sephora 为例。

他们已经完全掌握了赠送试用品的策略,这种策略深刻运用了营销心理学。无论是一小瓶香水、护肤试用包,还是一支迷你口红,这些小礼物让顾客感到被重视。更重要的是,它们吸引顾客购买正品。

这种方式的运作原理很简单:一旦你试用了样品并喜欢上它,就很难在不购买正品的情况下离开。此外,这些赠品创造了一种积极的品牌体验,让顾客觉得 Sephora 慷慨并以顾客为中心。

采用这一策略的一个简单方法是将赠礼与节日或特殊日子相结合。我们的2025 营销日历(点击查看更多)可以帮助你开始,标注出不容错过的重要日期,以及一些有趣的节日!

5. 认知流畅性:简单就是王道

事实是:人们每天都被各种形式的广告轰炸。有时,真正有效的广告往往是那些清晰、简单且容易理解的内容。

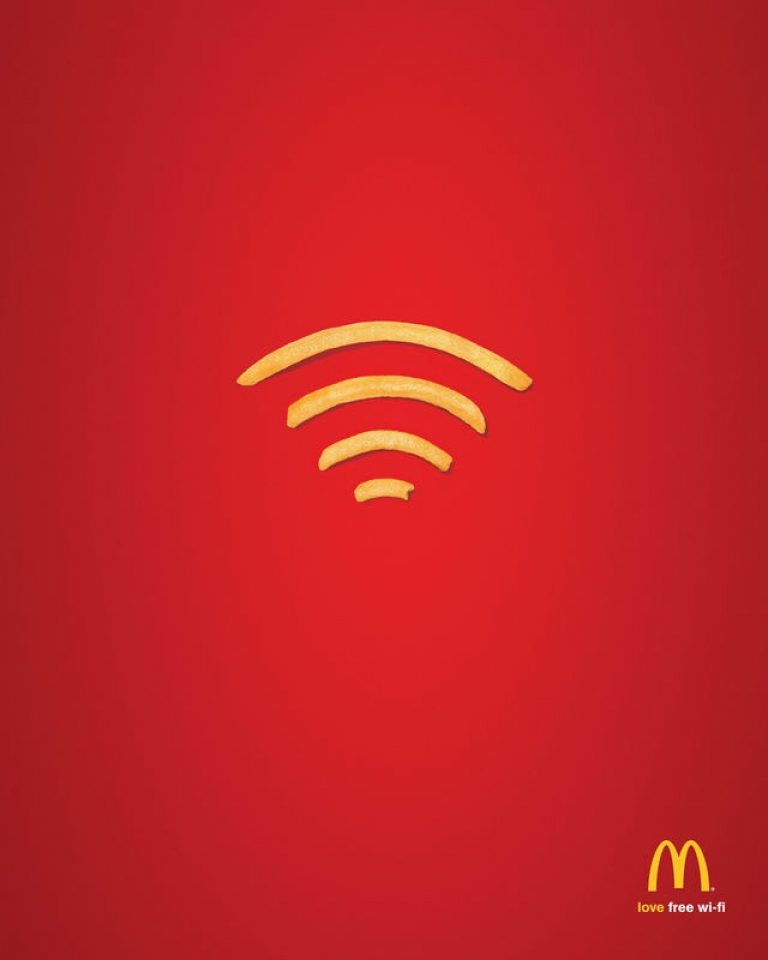

这张麦当劳的广告巧妙地运用了简单的设计,将标志性的薯条变成 Wi-Fi 标志,瞬间将品牌与免费 Wi-Fi 连接起来。极简的设计加上品牌标志性的鲜红色,不仅吸引目光,还易于理解,符合认知流畅性和冯·雷斯托夫效应(该效应指出人们更容易记住与周围事物截然不同的内容)。

通过将舒适食品与连接性联系起来,这则广告创造了一种积极的情感联想,同时确保信息既普遍易懂又令人印象深刻。

6. 用颜色打动人心(和钱包)

颜色并非随意选择,而是精心挑选来传递心理信号,影响我们的感觉与行动。红色代表紧迫感和兴奋,蓝色则让人感到信任和可靠。在香港,红色与金色是绝佳组合,象征着繁荣、好运和庆祝。

来源:Coca-Cola

以可口可乐为例,标志性的红色品牌设计旨在唤起活力和兴奋感,非常适合一款注重即时解渴的饮料。还有麦当劳,其红色和黄色的搭配非常巧妙。红色能激发食欲,并为您的渴望增添一丝紧迫感,而黄色则让人感觉温暖、友好和愉快——这正是与朋友一起享用薯条时想要的氛围。

来源:ZTYLEZ

另一方面,像 Facebook 和 PayPal 这样的品牌坚持使用蓝色是有原因的。蓝色让人感到安全、稳定和可靠,这正是人们对社交媒体平台或支付服务的需求。还有香奈儿(Chanel)或古驰(Gucci)等奢侈品牌,其黑色与金色的搭配则代表着优雅、独特,以及高端的感觉,传递出“这是为追求极致的人所准备的”讯息。

7. 2025年,诚信依然是最好的政策

虽然广告中的心理技巧非常有效,但别过度使用。香港消费者非常精明,误导性广告可能会对品牌造成巨大伤害。

当品牌在讯息传递上过于巧妙或粗心时,后果可能会非常惨烈。还记得大众汽车(Volkswagen)的排放门丑闻吗?他们将“清洁柴油”车辆宣传为环保产品,但却暗中操纵测试。真相曝光后,他们面临巨额罚款,全球信任度大幅下降。再看看红牛(Red Bull)的标志性口号“让你展翅高飞”,因夸大宣传被告上法庭。结果?支付了1300万美元的和解金,品牌信誉也受到一定损害。

文化失误同样具有毁灭性。H&M的“丛林中最酷的猴子”连帽衫广告因涉及种族敏感问题而引发公愤;而百事可乐(Pepsi)与Kendall Jenner合作的抗议广告则因淡化社会正义运动而受到猛烈批评。

这些例子清楚地提醒我们:即使是再华丽的广告活动,如果疏远了受众,也毫无意义。保持真实、保持尊重,才能避免那些可能会纠缠品牌多年的公关灾难。

资料参考:

- https://www.eskimi.com/blog/advertising-psychology

- https://www.thechicagoschool.edu/insight/psychology/understanding-the-psychology-of-advertising/

- https://blog.hubspot.com/marketing/psychology-marketers-revealing-principles-human-behavior

- https://milliondollarsense.com/global-brands-ad-campaigns-that-backfired

- https://www.businessinsider.in/advertising/18-false-advertising-scandals-that-cost-some-brands-millions/slidelist/51630710.cms

- https://listverse.com/2024/10/28/10-controversial-advertising-campaigns-that-backfired/

Cookies 设置

Cookies 设置

小红书广告教学:香港品牌如何投放才能发挥最大效益?

小红书广告教学:香港品牌如何投放才能发挥最大效益?

广告效益倍增!掌握大数据,优化香港媒体购买 ROI

广告效益倍增!掌握大数据,优化香港媒体购买 ROI

2025 年香港 5 大最佳广告

2025 年香港 5 大最佳广告

香港户外广告价目表2026 | Adintime报告

香港户外广告价目表2026 | Adintime报告

2026行销行事历下载(Marketing Calendar):销售成功必备

2026行销行事历下载(Marketing Calendar):销售成功必备

地铁广告 vs 巴士广告:2025年大比拼

地铁广告 vs 巴士广告:2025年大比拼

香港最高阅读量的新闻杂志 (2024更新)

香港最高阅读量的新闻杂志 (2024更新)

报刊广告入门:种类,格式及广告费

报刊广告入门:种类,格式及广告费

什么是户外广告(OOH)?

什么是户外广告(OOH)?

2020年香港首十位最具创意广告例子

2020年香港首十位最具创意广告例子